「14畳用と18畳用ってどのくらい効きに違いがあるの?」

「我が家のリビングには何畳用のエアコンが合っているのかな?」

あなたは、リビングのような広い部屋のエアコンを決める時にこのような悩みを抱いた経験ってありませんか?

正直、”自分の家に合ったエアコン”を決めることって難しいですよね。

「家電量販店で店員に聞けばわかるかも!」と話を聞いても、余計に何が正解かわからなくなってしまった人も少なくないでしょう。

我が家も新築時にエアコンを新規で購入した時に、最初は何畳用を買えばいいか分かりませんでした。

木造住宅である我が家のリビングは16畳であったため、「なぜ16畳用がないのか」と悩ましかった記憶があります。

普通に考えれば18畳用を購入するところですが、結局のところ我が家は14畳用のエアコンを購入することにしました。

「なぜ、16畳のリビングに対して、14畳用のエアコンを購入したのだろうか?」

「低い能力にして実際に効きは大丈夫なのか?」

と疑問に思う人もいるかもしれません。

結論から言えば、

- 機器代と電気代を安くしたかったから

- エアコン以外での対策を考えていたから

- 住宅の性能が良かったから

これらの考えがあったので14畳用を購入しました。

実際に5年住んでいますが、エアコンの効きで困ったことはありません。

この記事ではエアコン選びで頭を悩ませた我が家の経験をもとに、エアコンの選び方のコツと電気代削減のコツを紹介していきます。

- リビングのエアコンの決め方が分からない

- エアコンに記載されている畳数の意味を知りたい

- 14畳用と18畳用の効きの違いを知りたい

- エアコン選びで損をしたくない

もしあなたがいずれかの悩みを抱えているのであれば、本記事は少なからず有意義なものになるでしょう。

この記事を読み終える頃には、あなたはもう「エアコンの畳数」で悩むことは無くなっているはずです。

- 14畳用と18畳用エアコンの能力と電気代の違い

- 14畳用エアコンが向いている人・後悔する人

- 16畳のリビングに14畳用エアコンを選んだ理由と実際の使用感

- エアコンの性能を最大限に引き出し、快適性と省エネ性を両立させる方法

14畳用と18畳用の効きは変わらない?能力差を徹底検証

エアコンにはそれぞれ適正な畳数が決められていて、多くの人が購入する際の決め手の一つにしています。

確かに、数字だけ見ると18畳用の方が能力が高く、効きが良いイメージがありますよね?

しかし、実際には住宅の性能によっては実際の畳数よりも低い能力でも、十分な場合があります。

実際に我が家は16畳のリビングに対して、14畳のエアコンを設置していても、夏や冬でも生活できる十分な能力を発揮しています。

ここでは、14畳用と18畳用のエアコンについて、能力と電気代の違いを詳しく見ていき、どのような人が14畳用を選び、どのような人が後悔する可能性があるのかを解説します。

まずはエアコンの基礎知識を理解しておくことが大事ですよ

14畳用と18畳用の能力の違いは?

エアコンの能力は、主に「冷房能力」と「暖房能力」で示され、「kW(キロワット)」という単位で表されます。

一般的に、畳数が大きくなるほど、この能力値も大きくなります。

では、14畳用と18畳用の能力がどの程度異なるか、エアコンで有名なダイキンのルームエアコン、うるさらXシリーズを例に見てましょう。

- 14畳用エアコン : 冷房能力 4.0kW / 暖房能力 5.0kW

- 18畳用エアコン : 冷房能力 5.6kW / 暖房能力 6.7kW

上記の例では、18畳用エアコンの方が、冷房能力で1.6kW、暖房能力で1.7kW高くなっています。

つまり、18畳用の方がより早く、より広い部屋を冷やしたり暖めたりすることが出来るのです。

しかし、ここで注意すべきは、「畳数」はあくまでも目安であるということです。

なぜなら、この表示は日本工業規格(JIS)に基づいて定められた条件下での能力を示しているに過ぎないからです。

実際の部屋の広さだけでなく、建物の構造(マンションや戸建て)、窓の大きさや向き、断熱性能など、様々な条件によって、必要な能力は変わってきます。

例えば、同じ14畳の部屋でも、

- 断熱性能の高いマンションの南向きの部屋

- 断熱性能の低い木造住宅の北向きの部屋

では、必要なエアコンの能力は大きく異なります。

後者の場合は、14畳用では能力不足になる可能性が高いでしょう。

つまり、エアコンの性能を最大限に引き出すためには、単純な畳数で判断するのではなく、家の断熱性能や間取りなど総合的に判断する必要があるのです。

14畳用と18畳用で電気代はどれだけ上がる?

14畳用と18畳用では能力値が大きく異なることが分かりました。

では電気代はどのように変わるのでしょうか?

当然ですが、エアコンの消費電力は能力が大きくなるほど高くなります。

つまり、18畳用は14畳用よりも電気代が高くなる傾向があります。

では実際はどうなのでしょうか?

先ほど紹介したダイキンのうるさらXシリーズで比較してみましょう。

- 14畳用エアコン: 期間消費電力量 1,066kWh/年 → 電気代の目安:約28,782円/年

- 18畳用エアコン: 期間消費電力量 1,655kWh/年 → 電気代の目安:約44,685円/年

- 電気代:27円/kWh換算

この数値はダイキンの公式HPで比較したものです。

簡単にシミュレーションできますのでぜひ試してみてくださいね!

さて、上記の例では、年間の電気代の差は約16,000円にものぼります。

もちろん、これはあくまで一例であり、機種や使用状況によって電気代は異なりますが、ある程度の参考にはなります。

つまり、大きい容量のエアコンを設置すると電気代が高くなることから、なるべく小さなエアコンを使った方が経済的といえるのです。

14畳用のエアコンで十分な人は?

では、本題に入ります。

どのような人が14畳よりも大きな部屋で14畳用のエアコンを使用して大丈夫なのでしょうか?

結論を言えば以下の条件に当てはまる人は14畳用のエアコンを使用しても十分な可能性があります。

- 断熱性能の高い家に設置する人

- 第一種換気を導入している人

それぞれ解説していきます。

家の断熱性能が高い人

エアコンの効きを大きく左右する要素が、「家の断熱性能」です。

あなたはエアコンを購入する際に「マンションですか?戸建てですか?」と確認されたことはありませんか?

これはマンションと戸建てでは、一般的に断熱性能が異なるため、確認されることが多いようです。

断熱性能とは、「住宅内の熱を外に逃げにくくする機能のこと」を指します。

断熱性能が高ければ、外の気温が夏は35℃、冬はマイナス3度といったような温度差の激しくても、室内の温度が外気によって大きく変わることがありません。

つまり、エアコンにかかる負担が少なくて済むということです。

そのため、高断熱の家に住んでいる人は、一回り小さなエアコンでも十分に効果を発揮する可能性があると言えるのです。

なお、「マンションは断熱性能が高く、戸建ては断熱性能が低い」とよく言われていますが、最近はそうではありません。

確かにマンションは鉄筋コンクリート造という断熱性能が高い構造で作られているものが多い上、上下左右にも部屋があり、外気に触れる機会が少ないことから、エアコンの効きが良いとされています。

しかし、最近の戸建ては断熱性能が高まっており、マンションにも引けを取らなくなっています。

その証拠に断熱性能を示す指標に「C値」という指標があります。

「C値」は0に近いほど断熱性能(気密性)が高いとされ、鉄筋コンクリート造のマンションが0.5㎠/㎡程度に対して、高断熱の一戸建てであれば0.33㎠/㎡(※)となります。

つまり、最近の住宅はマンションと同程度の断熱性能があるのです。

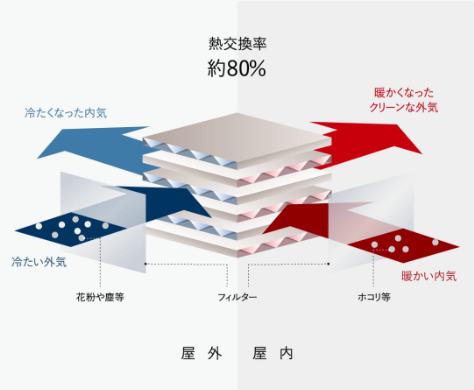

第一種換気を導入している人

第一種換気を導入している家も小さな能力のエアコンを設置しても問題ない場合があります。

ちなみに第一種換気とは、住宅の換気方法の一つで、室内への吸気と換気を機械で行う方法を指します。

簡単に言えば、室内に空気を入れるのも出すのも機械が自動で行う仕組みになります。

昔はマンションやビルで使用されていましたが、最近では一般住宅でも使用されるケースが多くなりました。

第一種換気のメリットは、外気温を室内の温度に近づけてくれる点にあります。

いわゆる全熱交換という機能で、温度差の激しい外気温を取り入れる際に外に出す室温から熱交換を行い、室温に近づけるという仕組みです。

つまりは、暑かったり冷えてたりしている外の空気を直接入れるのではなく、すこし室温になじませてから取り入れるというものです。

これにより室温が外気の影響を受けにくくなるため、エアコンの効きが良くなるのです。

仕組みが難しいですが、自分の家がどのような換気システムを導入しているかを確認してみてください。

なお、一般的には第3種換気の家が多く、各部屋に換気扇が付いています。

14畳用で後悔する人は?

一方で、どのような人が14畳よりも大きな部屋に14畳用のエアコンを使うと後悔してしまうのでしょうか?

主に以下の条件に当てはまる人が後悔してしまうと考えられます。

- 広い部屋(18畳以上)で使用する人

- 家の断熱性能が低い人

- 暑がり、寒がりな人

いくら断熱性能が高くても能力よりもはるかに大きな部屋を暖めたり、冷やしたりすることは出来ません。

むしろフル稼働となり、電気代が高くなる上、エアコンが故障する可能性が高まるため、控えた方がいいと言えます。

また、断熱性能が低い家も同様です。

エアコンは外気温の影響をいかに減らすかが大事になります。

家自体の断熱性能が低かったり、吹き抜けやリビング階段など、エアコンの効きが必要となる間取りの人も注意が必要です。

我が家が18畳用ではなく14畳用を選んだ理由

先ほども触れましたが、我が家は木造一戸建てですが、16畳のリビングに14畳用のエアコンを選びました。

そして、5年間住んでいますが、エアコンの効きでは後悔がありません。

ここでは、実際の畳数よりも小さなエアコンを選んだ理由と、実際に使ってみて感じた点を詳しく解説していきます。

家の性能が良かったから

我が家は5年前に建てているため、従来の住宅よりも高断熱な家になります。

もちろん、今立っている家の方がはるかに高断熱になっていますが、当時は高断熱の方でした。

主なスペックは以下のとおりです。

- 壁吹付断熱(ウレタンフォーム)75㎜

- 床下MSフォーム90mm

- アルゴンガス入り二重サッシ

仕様だけでは伝わりにくいので、冬場を例に断熱の効果をお伝えします。

我が家は寒冷地ではありませんが、冬場はマイナス3度程度までよく下がります。

それでも、リビングで言えば、エアコンを付けなくても13度を下回ることはほとんどありませんでした。

つまり、断熱性能が高ければ外気が低くても一定の室温を保つことが出来るのです。

ただし、私は断熱性能についてある程度の知識があったため、新築時に能力の低いエアコンを設置しましたが、不安な方は少し大きめの容量の方が良いでしょう。

エアコンとサーキュレーターの相性は◎

断熱性能以外にもエアコンの効きをよくする上で重要な要素があります。

それは「サーキュレーターを利用すること」です。

我が家は年中サーキュレーターを使用しています。

「サーキュレーターって扇風機と一緒じゃないの?」「冬場は寒いのでは?」

と疑問に思う人もいるかもしれません。

実は、広い部屋でエアコンの効率を高めるためには、サーキュレーターを併用することが大事なのです。

サーキュレーターを設置する目的は「室内の温度を均一にする」ことです。

室温は、天井と床で温度が大きく異なります。

特に冬場は足元が低く、天井が暖かいのです。

あなたは「エアコンを付けているのに冬場に足元が冷える」「エアコンの温度を上げているのに暖かくならない」という経験をしたことはありませんか?

これは室内で寒暖差が発生しているからです。

サーキュレーターはこの寒暖差を解消してくれるアイテムだったのです。

冷房時は、エアコンの対角線上にサーキュレーターを設置し、風を真上に送ることで、冷気を部屋全体に循環させます。

暖房時は、エアコンに向けて送風し、天井付近に溜まった暖気を循環させます。

これにより室温が均一化され、エアコンの設定も低くくすることが出来ますよ。

使っていない人はぜひお試しください。

温度だけじゃない!我が家が気にするもう一つの指標

「断熱性能とサーキュレーターがあれば大丈夫!」というわけではありません。

我が家には温度以外にも気にしている指標があります。

それは「湿度」です。

「湿度にそこまでの意味があるの?」

確かにそう感じるかもしれません。

しかし、夏場や冬場こそ、湿度に気を付ける必要があるのです。

仮に外気が28℃であっても、湿度が90%と30%では体感が大きくことなります。

湿度が90%の場合はじめじめして蒸し暑くてたまりませんが、湿度が30%の場合はカラッとした暑さで風があったらむしろ気持ちいいくらいです。

つまり、温度にだけ気を取られるのではなく、適切な湿度管理を行う必要があります。

夏場であればジメジメを防ぐために除湿器や除湿剤の設置、冬場であれば感想を抑えるために加湿器の設置が必要です。

我が家は湿度も意識しているため、設定より低い温度設定でも気持ちよく過ごすことが出来るのです。

14畳用のエアコンを設置して唯一後悔した点

14畳用のエアコンを設置して日々、快適に過ごしていますが、唯一大きな容量にすればよかったと後悔した点があります。

それは「リビング以外も暖めたい時に暖まらない」という点です。

16畳のリビングにエアコンを効かせるだけであれば、14畳の能力で十分ですが、廊下や玄関のような他の部屋まで効かせることは正直難しいです。

いくら断熱性能が高くとも、冬場では廊下や玄関は正直寒いです。

リビングの扉を開けて廊下や玄関、脱衣所を冷やしたり、暖めたりするものの、能力不足が明らかで快適にはなりません。

そもそも、共用部を冷やすのであれば全館空調にすればよかったのですが、さすがに建てた後では難しいのでリビングのエアコンに頼ってしまいます。

この点については、唯一後悔した点と言えるのではないでしょうか。

まとめ

14畳用と18畳用のエアコンは、単純に畳数だけで比較するのではなく、様々な要因を考慮して選ぶことが大切です。

「14畳用と18畳用は変わらない」と言われることもありますが、それは、住宅環境や使い方によっては、14畳用でも十分な場合がある、ということです。

この記事で紹介した情報を参考に、ご自身の住環境に最適なエアコンを選び、快適で省エネな暮らしを実現しましょう!

- 14畳用と18畳用エアコンの能力と電気代の違い

- 14畳用エアコンが向いている人・後悔する人

- 16畳のリビングに14畳用エアコンを選んだ理由と実際の使用感

- エアコンの性能を最大限に引き出し、快適性と省エネ性を両立させる方法

当ブログでは家づくりに関する悩みをまとめています。

「家づくりに失敗したくない!」というあなたに向けて、忘れられやすい家づくりをまとめています。

興味があればぜひ併せてご覧ください。

コメント